L’entrée de Bernard Tapie en politique

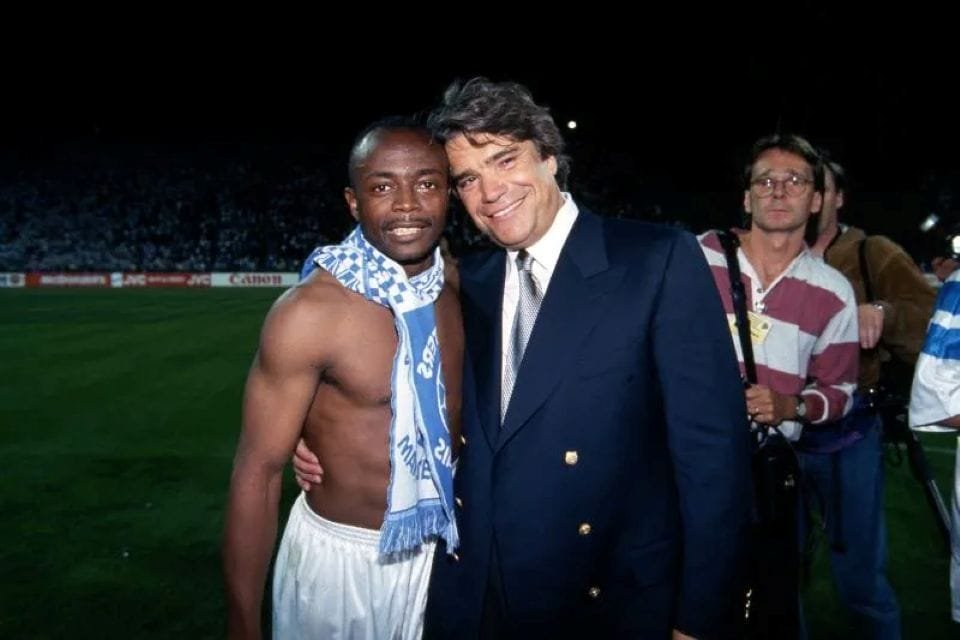

Bernard Tapie, connu pour son impressionnante carrière dans les affaires et le sport, a fait son entrée en politique dans un contexte chargé de tensions et d’opportunités. Après avoir acquis une notoriété considérable en tant qu’homme d’affaires, notamment grâce à ses investissements dans le secteur sportif (Adidas), il a été attiré par les promesses et les défis du monde politique. Ses succès dans le milieu entrepreneurial lui avaient conféré une certaine visibilité, ce qui l’a rendu contemporain des acteurs politiques de l’époque.

La décision de François Mitterrand, alors président de la République française, de le nommer ministre délégué à la Ville en 1992 a bouleversé le paysage politique de l’époque. Cette nomination était perçue par beaucoup comme une manœuvre habile destinée à attirer un homme d’affaires charismatique dont l’influence pouvait aider à rajeunir l’image de la gauche au pouvoir. Évidemment, le choix de Mitterrand a également suscité des critiques : certains voyaient en lui un opportuniste cherchant à capitaliser sur sa popularité pour renforcer sa position personnelle et augmenter ses chances de succès politique.

Tapie lui-même était motivé par un désir de changement et d’impact. Il pensait pouvoir utiliser sa plateforme pour aborder des questions sociales pressantes, comme les inégalités et le développement urbain. Cependant, cet engagement dans la politique, bien que prometteur, a rapidement été éclipsé par des controverses et des revers. Sa passion pour le changement s’est souvent heurtée aux réalités complexes du jeu politique. Ce passage de l’univers des affaires au monde politique a marqué le début de son déclin. Cette transition a mis en lumière à la fois ses ambitions, et les défis qu’il devait surmonter pour naviguer dans un domaine où il n’avait pas l’expérience traditionnelle.

Le rôle de Nicolas Sarkozy dans l’affaire du Crédit lyonnais

Au cœur de l’affaire du Crédit lyonnais se trouve un enchevêtrement complexe d’intérêts politiques, financiers et personnels qui a eu des répercussions significatives sur la carrière de Bernard Tapie. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Économie, a pris des décisions cruciales qui ont façonné le cours de cette affaire. Apparu dans le paysage politique français à la fin des années 1990, Sarkozy a rapidement compris l’importance stratégique de gérer la situation entourant le Crédit lyonnais, notamment pour ses relations avec Tapie, un homme d’affaires controversé.

Lorsque le Crédit lyonnais a été accusé d’avoir mal géré l’acquisition de certaines entreprises, y compris celles de Tapie (vente d’Adidas), la pression publique et politique a augmenté. Sarkozy s’est alors engagé à rétablir une certaine forme d’ordre, cherchant à traiter cette affaire délicate d’une manière qui le positionnerait avantageusement sur la scène politique. Il a décidé de mettre en place une série de réformes législatives pour simplifier le processus de résolution des litiges d’entreprise (Le Crédit lyonnais a été privatisé dans les années 2000), une décision qui a indirectement bénéficié à Bernard Tapie.

En 2005, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a mis en place une commission de médiation (arbitrage) pour tenter de résoudre les différends liés aux créances du Crédit lyonnais. Bien que cette initiative ait été perçue comme proactive, elle a également suscité des critiques, certains estimant qu’elle était davantage motivée par des considérations politiques que par le désir de rendre justice. Ce revirement de la politique économique a provoqué une amélioration temporaire de la situation de Tapie, bien que cela n’ait pas suffi à redorer son image à long terme.

Les décisions prises par Sarkozy dans cette affaire ont donc non seulement influencé le déroulement des événements, mais ont aussi laissé une empreinte durable sur la perception publique de Bernard Tapie. À bien des égards, le rôle de Sarkozy dans l’affaire du Crédit lyonnais s’est révélé être un élément clé qui a façonné le récit entourant la chute de Tapie, illustrant ainsi comment la politique peut directement affecter la vie des individus et des affaires.

François Hollande et la réouverture du dossier

Après sa prise de fonction en 2012, François Hollande a pris la décision significative de rouvrir le dossier du Crédit lyonnais, une affaire qui avait longtemps divisé la classe politique et l’opinion publique. Cette initiative n’était pas simplement motivée par un désir de justice ou d’équité, mais semblait également liée à des considérations politiques plus larges. La réouverture de l’enquête a été perçue par certains comme une tentative de revaloriser le PS en redressant les manquements passés des gouvernements précédents, tout en redéfinissant son image face au scrutin électoral imminent.

Il existe des spéculations sur le fait que la relation tendue entre Hollande et Bernard Tapie ait joué un rôle clé dans cette décision. Les tensions entre les deux hommes sont souvent attribuées à une jalousie mutuelle ainsi qu’à des intérêts politiques divergents. Tandis que Hollande prenait de l’ampleur au sein du Parti socialiste, Tapie était reconnu comme une figure populaire, capable de galvaniser le soutien du public. Cela a facilement conduit à une dynamique personnelle complexe, où la rivalité pourrait avoir influencé des décisions politiques majeures.

Le climat politique à cette époque était particulièrement chargé. Le Parti socialiste, fraîchement arrivé au pouvoir, souhaitait explicitement marquer une rupture avec les pratiques antérieures. En ravivant le dossier, François Hollande n’a pas seulement relancé une affaire judiciaire, il a également mis en avant les enjeux de transparence et de responsabilité. Cette initiative a généré une couverture médiatique considérable et a eu un impact notable sur la notoriété de Tapie. Dans une période où l’image publique et la confiance envers les institutions étaient cruciales, l’affaire Tapie est devenue un symbole des tensions persistantes entre pouvoir et justice.

Les conséquences de l’engagement politique de Bernard Tapie

L’engagement politique de Bernard Tapie, bien qu’ambitieux et passionné, a eu des répercussions significatives sur sa carrière et son image publique. Au fil des années, Tapie a su gravir les échelons du monde politique, mais sa stratégie audacieuse s’est souvent heurtée à des réalités bien plus complexes. Sa tentative de jongler entre ses activités d’homme d’affaires et ses aspirations politiques a engendré une série de controverses qui ont fini par ternir son héritage.

Il est crucial de noter que Tapie a réussi à devenir une figure publique emblématique, grâce à son charisme et son énergie pour séduire le public. Cependant, son implication politique a souvent été perçue comme opportuniste. Les allégations de conflits d’intérêts et la perception d’un manque d’intégrité dans ses prises de position ont lentement miné la confiance que certains avaient placée en lui. Cette dualité a été au cœur de la perception que l’opinion publique avait de lui, oscillant entre admiration et méfiance.

En outre, les conséquences juridiques de son engagement dans le monde politique ont été désastreuses. Les poursuites judiciaires qui ont suivi certaines de ses décisions politiques ont contribué à sa chute. Alors qu’il prétendait représenter les intérêts du peuple, ces épreuves ont révélé d’importants défauts dans sa capacité à naviguer dans les complexités de la vie politique, ce qui a finalement conduit à sa disgrâce. Les leçons tirées de son parcours soulignent l’importance de la transparence et de l’intégrité en politique.

En conclusion, l’engagement politique de Bernard Tapie a eu des conséquences durables sur sa vie et son héritage. Son histoire, marquée par des succès fulgurants et des échecs tragiques, illustre l’impact que la politique peut avoir sur un individu, soulignant la fine ligne entre ambition personnelle et responsabilité sociale. L’expérience de Tapie sert de mise en garde pour d’autres aspirants politiques, rappelant que les choix pris dans le domaine public peuvent avoir des effets dévastateurs sur les trajectoires personnelles et professionnelles.

Cependant, par ses qualités intrinsèques d’homme, sa volonté à fracasser toute opposition imposée, son intelligence instinctive et pragmatique, l’homme nous manque et nous fait cruellement défaut depuis sa mort.

INFOSPLUS – Touhami

Commentaire sur “L’ascension et la chute de Bernard Tapie : quand la politique s’est retournée contre lui”

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning

this write-up and also the rest of the website is very

good.